Лабораторный блок питания: мастер-класс как сделать простое устройство своими руками. Лабораторный блок питания Настройка лабораторного блока питания

На разработку этого блока питания потребовался один день, за этот же день он был реализован, и весь процесс был снят на видео камеру. Несколько слов о схеме. Это стабилизированный блок питания с регулировкой выходного напряжения и ограничением тока. Схематические особенности позволяют скинуть минимальную грань выходного напряжения до 0,6 Вольт, а минимальных выходной ток в районе 10мА.

Не смотря на простату конструкции, данному блоку питания уступают даже хорошие лабораторные блоки питания со стоимостью 5-6 тысяч рублей!. Максимальный выходной ток схемы 14Ампер, максимальное выходное напряжение до 40 Вольт - больше не стоит.

Довольно плавное ограничение тока и регулировка напряжения. Блок имеет также фиксированную защиту от коротких замыканий, к стати - ток защиту тоже можно выставить (этой функции лишены почти все промышленные образцы) к примеру, если вам нужно, чтобы защита срабатывала при токах до 1 Ампер - то всего лишь нужно настроить такой ток помощью регулятора настройки тока срабатывания. Максимальный ток - 14Ампер, но и это не предел.

В качестве датчика тока задействовал несколько резисторов 5 ватт 0,39Ом подключенных параллельно, но их номинал можно менять, исходя от нужного тока защиты, к примеру - если планируете блок питания с максимальным током не более 1 Ампер, то номинал этого резистора в районе 1Ом при мощности 3Ватт.

При коротких замыканиях падение напряжения на датчике тока достаточно для срабатывания транзистора BD140, При его открывании срабатывает также нижний транзистор - BD139, через открытый переход которого поступает питание на обмотку реле, в следствии чего, реле срабатывает и размыкается рабочий контакт (на выходе схемы). Схема в таком состоянии может находится сколько угодно времени. Вместе с защитой срабатывает также индикатор защиты. Для того, чтобы снять блок с защиты нужно нажать и опустить кнопку S2 по схеме.

Реле защиты с катушкой 24 Вольт с допустимым током 16-20 и более Ампер.

Силовые ключи в моем случае любимые КТ8101 установленные на теплоотвод (дополнительно изолировать транзисторы не нужно, поскольку коллекторы ключей общие). Заменить транзисторы можно на 2SC5200 - полный импортный аналог или на КТ819 с индексом ГМ (железные), при желании также можно задействовать - КТ803, КТ808, КТ805 (в железных корпусах), но максимальный ток отдачи будет не более 8-10 Ампер. Если блок нужен с током не более 5 Ампер, то можно убрать один из силовых транзисторов.

Маломощные транзисторы типа BD139 можно заменить на полный аналог - KT815Г,(можно также - KT817, 805), BD140 - на КТ816Г (можно также КТ814).

Маломощные транзисторы устанавливать на теплоотводы не нужно.

По сути - представлена только схема управления(регулировки) и защиты (рабочий узел). В качестве блока питания я задействовал доработанные компьютерные блоки питания (последовательно соединенные), но можно любой сетевой трансформатор с мощностью 300-400 ватт, во вторичной обмоткой 30-40 Вольт, ток обмотки 10-15 Ампер - это в идеале, но можно трансформаторы и меньшей мощности.

Диодный мост - любой, с током не менее 15 Ампер, напряжение не важно. Можно использовать готовые мосты, стоят они не более 100 руб.

За 2 месяца было собрано и продано свыше 10 таких блоков питания - никаких жалоб. Для себя собрал точно такой БП, и как только я его не мучил - неубиваемый, мощный и очень удобный для любых дел.

Если есть желающие стать владельцем такого БП, то могу сделать под заказ, свяжитесь со мной по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , остальное расскажут видео уроки по сборке.

Краткое вступление

На рынке лабораторных блоков питания предлагается множество серий от различных производителей. Одни модели привлекают низкой ценой, другие внушительным видом передней панели, третьи разнообразием функций. Поэтому правильный выбор такого распространённого прибора становится непростой задачей. При этом тщательное сравнение характеристик и возможностей моделей различных производителей может не дать ответа на главный вопрос: какой лабораторный блок питания выбрать для моих задач?

В этой статье, полагаясь на свой опыт работы, мы расскажем о простых критериях выбора оптимального лабораторного блока питания, их разновидностях, отличиях и преимуществах. После этого, мы рассмотрим несколько типовых задач и предложим для каждой из них модели блоков питания, выбрав которые Вы сможете эффективно работать и сбережёте свои деньги, время и нервы.

Разновидности лабораторных блоков питания

Для начала, давайте разберёмся с существующими названиями. Чем отличается лабораторный блок питания от просто блока питания? Или в чём отличие блока питания от источника питания? Вот простые определения:

1. Лабораторным блоком питания

называют прибор, который предназначен для формирования регулируемого напряжения или тока по одному или нескольким каналам. Лабораторный блок питания содержит дисплей, элементы управления, защиту от неправильного использования, а также полезные дополнительные функции. Весь материал на этой странице посвящён именно таким приборам.

2. Лабораторный источник питания

- это то же самое, что и лабораторный блок питания.

3. Просто блоком питания

называют электронное устройство, которое предназначено для формирования заранее заданного напряжения по одному или нескольким каналам. Блок питания, как правило, не имеет дисплея и кнопок управления. Типичный пример - это компьютерный блок питания на несколько сотен ватт.

4. Источники питания

бывают двух типов: первичные источники питания и вторичные источники питания. Первичные источники электропитания преобразуют неэлектрические виды энергии в электрическую. Примеры первичных источников: электрическая батарейка, солнечная батарея, ветрогенератор и другие. Вторичные источники электропитания преобразуют один вид электрической энергии в другой для обеспечения необходимых параметров напряжения, тока, частоты, пульсаций и т.д. Примеры вторичных источников питания: трансформатор, AC/DC преобразователь (например, компьютерный блок питания), DC/DC преобразователь, стабилизатор напряжения и т.д. Кстати, лабораторный блок питания - это одна из разновидностей вторичного источника электропитания.

Теперь подробно обсудим разновидности и главные характеристики лабораторных блоков питания:

1. По принципу работы

: линейные или импульсные.

2. Диапазон напряжения и тока

: фиксированный или с автоматическим ограничением мощности.

3. Количество каналов

: одноканальные или многоканальные.

4. Изоляция каналов

: с гальванически изолированными каналами или с неизолированными.

5. По мощности

: стандартные или большой мощности.

6. Наличие защиты

: от перегрузки по напряжению, по току, от перегрева и другие.

7. Форма выходного сигнала

: постоянное напряжение и ток или переменное напряжение и ток.

8. Варианты управления

: только ручное управление или ручное плюс программное управление.

9. Дополнительные функции

: компенсация падения напряжения в проводах подключения, встроенный прецизионный мультиметр, изменение выхода по списку заданных значений, активация выхода по таймеру, имитация аккумулятора с заданным внутренним сопротивлением, встроенная электронная нагрузка и другие.

10. Надёжность

: качество элементной базы, продуманность дизайна, тщательность выходного контроля.

Рассмотрим каждую из этих характеристик подробнее, поскольку все они важны для правильного и обоснованного выбора лабораторного блока питания.

Принцип работы: линейный и импульсный

Линейный блок питания (его ещё называют трансформаторный блок питания) строится на базе большого низкочастотного трансформатора, который понижает входное напряжение 220 В, 50 Гц до нескольких десятков вольт с частотой также 50 Гц. После этого, пониженное синусоидальное напряжение выпрямляется с помощью диодного моста, сглаживается группой конденсаторов и понижается линейным транзисторным стабилизатором до заданного уровня. Достоинство такого принципа работы в отсутствии высокочастотных переключающих элементов. Выходное напряжение линейного источника питания точное, стабильное и не содержит высокочастотных пульсаций. На этой фотографии показана внутренняя конструкция линейного лабораторного блока питания ITECH IT6833 , на которой цифрами отмечены: главный трансформатор (1) и сглаживающие конденсаторы (2).

Основные элементы линейного лабораторного блока питания IT6833 с макс. мощностью 216 Вт.

2 - группа сглаживающих конденсаторов.

Однако, у линейного блока питания есть немало недостатков. Основной из них - большие потери энергии на транзисторном стабилизаторе, который преобразует в тепло всё избыточное напряжение, поступающее на него со схемы выпрямления. Например, если выходное напряжение блока питания установлено равным 5 В, а выпрямленное напряжение вторичной обмотки равно 25 В, то на транзисторном стабилизаторе будет рассеиваться в 4 раза больше мощности, чем будет поступать в нагрузку. То есть, у линейного блока питания низкий коэффициент полезного действия (КПД), обычно менее 60%. Как следствие низкого КПД, получаем небольшую полезную мощность и повышенную массу. Для улучшения ситуации, в реальных приборах используется несколько вторичных обмоток трансформатора, но полностью проблему низкого КПД это всё равно не решает.

Поэтому серийно выпускаемые линейные лабораторные блоки питания обеспечивают мощность на нагрузке до 200 Вт при массе прибора от 5 до 10 кг. Есть ещё две проблемы, про которые редко говорят. Хотя сам линейный блок питания не создаёт высокочастотных помех, они всё равно легко могут проникать из сети питания 220 В через емкостную связь первичной и вторичной обмоток главного трансформатора. В дорогих моделях применяют конструктивные решения для борьбы с этим эффектом, например ферритовые фильтры, но помехи из сети питания всё равно могут появиться на выходе прибора и про эту особенность надо помнить. Если Вам необходимо максимально чистое постоянное напряжение, то есть смысл использовать дополнительный качественный сетевой фильтр перед лабораторным блоком питания. Вторая проблема - это деградация (высыхание) группы сглаживающих конденсаторов, особенно в дешёвых моделях. При значительном снижении ёмкости группы сглаживающих конденсаторов, на выходе блока питания появятся провалы напряжения с частотой 100 Гц.

Импульсный блок питания основан на принципе заряда сглаживающих конденсаторов импульсами тока. Импульсы тока формируются с помощью подключения и отключения индуктивного элемента, в качестве которого может выступать обмотка трансформатора или отдельный индуктивный компонент. Переключение выполняется с помощью транзисторов, специально оптимизированных для этой цели. Частота формируемых таким образом импульсов тока обычно находится в пределах от десятков кГц до сотен кГц. Регулировка выходного напряжения чаще всего выполняется изменением глубины широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Существует много вариантов реализации этого принципа, но все они обеспечивают два главных преимущества. Первое - это высокий КПД, обычно более 80%, иногда более 90%. Высокий КПД достигается за счёт того, что глубину ШИМ можно очень плавно изменять, а значит в сглаживающие конденсаторы можно закачивать ровно столько энергии, сколько потребляет нагрузка блока питания. Второе преимущество - небольшие размеры и маленькая масса. Высокая частота, на которой работает импульсный блок питания, позволяет использовать конденсаторы значительно меньшей ёмкости (если сравнивать с линейным блоком питания на 50 Гц). Остальные элементы также значительно компактнее и легче, а высокий КПД снижает выделяемое внутри блока питания тепло, что также уменьшает размеры конструкции.

На этой фотографии показана внутренняя конструкция импульсного лабораторного блока питания ITECH IT6942A , на которой цифрами отмечены: главный трансформатор (1) и импульсный преобразователь (2). Обратите внимание, что корпус этого прибора точно такого же размера как у линейной модели на предыдущей фотографии, а мощность в 1,7 раза выше.

Основные элементы импульсного лабораторного блока питания IT6942A с макс. мощностью 360 Вт.

1 - входной трансформатор, обеспечивающий понижение напряжения и развязку от сети питания.

2 - импульсный преобразователь, обеспечивающий высокий КПД.

Главный недостаток импульсных блоков питания - это высокочастотные пульсации выходного напряжения. Конечно, их сглаживают, фильтруют, но какой-то уровень пульсаций всё равно остаётся. Причём, чем больше нагружен блок питания, тем больше амплитуда пульсаций. В хороших, качественных импульсных блоках питания удаётся снизить пульсации до уровня 10 - 20 мВ. Второй, не такой очевидный, недостаток - это радиочастотные наводки и их гармоники, источником которых служат периодические импульсы тока, формируемые внутри блока питания. Такие наводки достаточно трудно экранировать. Если Вы работаете с радиочастотными схемами, то используйте линейный блок питания или качественный импульсный, расположенный подальше от радиоустройства, с которым Вы работаете.

Диапазон значений напряжения и тока

У современных лабораторных блоков питания бывает два типа диапазонов выходных напряжений и токов: фиксированный и с автоматическим ограничением выходной мощности.

Фиксированный диапазон встречается у большинства недорогих лабораторных блоков питания. Такие блоки питания могут выдать любую комбинацию напряжения и тока в пределах своих максимальных значений. Например, одноканальный лабораторный блок питания на 40 В и 15 А может поддерживать на нагрузке напряжение 40 Вольт даже при токе потребления 15 Ампер. При этом, потребляемая нагрузкой мощность составит: 40 В * 15 А = 600 Вт. Всё просто и понятно, но с таким прибором Вы не сможете установить напряжение больше 40 В и ток больше 15 А.

Автоматическое ограничение выходной мощности существенно расширяет диапазон лабораторного блока питания по напряжению и току. Например, модель ITECH IT6952A с такой же максимальной мощностью 600 Вт, может формировать напряжение до 60 В и ток до 25 А в любых комбинациях, при которых выходная мощность ограничена значением 600 Вт. Это значит, что Вы сможете выдать в нагрузку не только 40 В при токе 15 А, а также 60 В при токе 10 А, 24 В при токе 25 А и много других комбинаций. Если сравнивать с лабораторным блоком питания на 600 Вт с фиксированным диапазоном, то очевидно, что лабораторный блок питания с автоматическим ограничением выходной мощности значительно универсальнее и может заменить несколько более простых приборов. На этом рисунке показан диапазон возможных напряжений и токов, которые обеспечивает модель ITECH IT6952A.

Поскольку размеры, масса и цена лабораторного блока питания в основном зависят не от напряжения и тока, а от максимальной мощности, то есть смысл всегда выбирать модель с автоматическим ограничением выходной мощности. Это обеспечит универсальность решения за те же деньги.

Количество каналов

Лабораторные блоки питания выпускаются с одним, двумя или тремя выходными каналами. Здесь мы рассмотрим основные моменты их использования, а про гальваническую изоляцию каналов рассказывается дальше на этой странице .

Большинство лабораторных блоков питания имеют один выходной канал, особенно это касается мощных устройств. Практически все модели с мощностью более 500 Вт имеют один канал. Поэтому часто задают вопрос: можно ли объединять несколько одноканальных приборов? Можно, но есть особенности. Первое, что надо учитывать, когда Вы включаете последовательно несколько импульсных блоков питания: частоты переключения даже однотипных блоков питания будут слегка отличаться. Это будет создавать повышенные пульсации на выходе. Также есть вероятность резонансных эффектов, при которых уровень пульсаций будет периодически резко возрастать.

Второй момент - это соединение "+" и "-" двух приборов для формирования биполярного напряжения для питания транзисторных усилителей, АЦП и подобных устройств. Кроме повышенных пульсаций, будет сложно обеспечить одновременное включение и выключение сразу двух напряжений и их синхронную регулировку. Третий момент - последовательное соединение нескольких высоковольтных источников напряжения может превысить порог пробоя их изоляции. Как результат: возгорание и другие опасные последствия.

Учитывая сказанное, становится понятно, что для схем, в которых предусмотрено несколько питающих напряжений, лучше использовать двухканальные или трёхканальные лабораторные блоки питания, которые специально для этого предназначены. А для генерации высоких напряжений, лучше использовать специальные высоковольтные модели, например модель ITECH IT6726V с напряжением до 1 200 В или модель ITECH IT6018C-2250-20 с напряжением до 2 250 В.

Для примера, на этой фотографии показан типичный двухканальный лабораторный блок питания ITECH IT6412 .

Типичный двухканальный лабораторный блок питания ITECH IT6412.

Изоляция каналов

Гальваническая изоляция (её также называют электрической изоляцией) каналов лабораторного блока питания обеспечивает полную независимость напряжения и тока любого из каналов относительно напряжения и тока остальных каналов, а также сети питания. Внутри такого блока питания, для каждого из каналов, предусмотрена отдельная обмотка трансформатора. В хороших моделях напряжение пробоя между каналами превышает 200 Вольт. На практике это означает, что можно свободно подключать каналы друг к другу по последовательной схеме, а также менять "+" и "-".

В электронных устройствах, содержащих цифровую и аналоговую части, обычно используют два отдельных контура питания. Это делается для того, чтобы снизить проникновение шума цифровой шины питания в чувствительную аналоговую часть. Поэтому, при разработке и настройке таких устройств надо использовать лабораторный блок питания с гальванически изолированными каналами. Самым универсальным решением являются трёхканальные модели, например Keithley 2230 или ITECH IT6300B . С помощью такого прибора можно запитать аналоговую часть схемы двухполярным питанием (используются первые два канала), а на цифровую часть подать питание от третьего канала.

Ещё один тип устройств, при работе с которыми необходим лабораторный блок питания с изолированными каналами - это устройства, которые сами содержат изолированные части. Изоляция частей таких устройств обычно выполняется с помощью опторазвязок или специальных трансформаторов. Классический пример - это электрокардиограф, у которого чувствительная измерительная аналоговая часть, подключаемая к пациенту, должна выполнять две задачи: точное измерение электропотенциалов, формируемых сердечной мышцей (а это уровень нескольких милливольт) и безопасность самого пациента от поражения электрическим током.

На этой фотографии показана схема подключения модели Keithley 2230G-30-1 к основным узлам кардиографа. Первый канал используется для питания блока очень чувствительного измерителя, находящегося за опторазвязкой, второй канал используется для питания блока первичной обработки сигналов, а третий канал с низким напряжением и большим током питает основную схему цифровой обработки и отображения сигналов. Из-за того, что все три канала модели Keithley 2230G-30-1 полностью изолированы друг от друга, питаемый таким образом кардиограф работает в штатном режиме и исключается влияние одних блоков на другие из-за помех, проходящих по цепям питания.

Пример использования трёх изолированных каналов Keithley 2230G-30-1 для подачи питания на три независимые части медицинского оборудования.

Мощность

По полезной мощности, отдаваемой в нагрузку, все лабораторные блоки питания постоянного тока можно разделить на стандартные (до 700 Вт) и большой мощности (700 Вт и более). Такое деление не случайно. Модели стандартной и большой мощности довольно сильно отличаются по функциональным возможностям и области применения.

В моделях стандартной мощности максимальное напряжение обычно находится в диапазоне от 15 В до 150 В, а максимальный ток от 1 А до 25 А. Количество каналов: один, два или три. Есть как линейные, так и импульсные модели. Конструктивное исполнение: стандартный приборный корпус для размещения на лабораторном столе. Масса от 2 до 15 кг. Типичный пример: серия Tektronix PWS4000 . В основном, возможности таких приборов нацелены на разработку и ремонт электронной аппаратуры, хотя область их применения значительно шире.

С другой стороны, модели большой мощности всегда одноканальные и импульсные. Модели до 3 кВт выпускаются в приборном или стоечном исполнении (типичный пример: серия ITECH IT6700H), а модели с мощностью 3 кВт и более мощные, монтируются только в промышленную стойку и отличаются значительной массой и габаритами. Например, масса модели на 18 кВт из серии ITECH IT6000C составляет 40 кг.

Большая мощность выдвигает повышенные требования к конструкции: наличие "умных" вентиляторов охлаждения, полный набор защит (от перегрузки, перегрева, смены полярности и пр.), возможность параллельного включения нескольких блоков для наращивания выходной мощности, поддержка специальных форм выходных сигналов (например, автомобильных стандартов DIN40839 и ISO-16750-2).

Для этой категории приборов является обязательной поддержка удалённого программного управления через один из интерфейсов: Ethernet, IEEE-488.2 (GPIB), USB, RS-232, RS-485 или CAN, так как они часто используются в составе автоматизированных комплексов. Также, некоторые серии (например IT6000C), могут регулировать своё выходное сопротивление в диапазоне от нуля до нескольких Ом, что очень полезно при имитации работы аккумуляторов и солнечных панелей. Кроме того, некоторые мощные модели могут содержать встроенную электронную нагрузку , что позволяет им не только генерировать ток, но и потреблять его.

Лабораторные блоки питания большой мощности используются в автомобильной промышленности, в альтернативной энергетике, при гальванической обработке металлов и во многих других отраслях, где необходимо формировать напряжения до 2 250 Вольт и токи до 2 040 Ампер.

Характеристики всех лабораторных блоков питания, отсортированных по мере увеличения максимальной мощности, смотрите . А на этой фотографии Вы можете увидеть мощные выходные клеммы шестикиловаттной модели IT6533D , которая состоит из двух модулей по 3 кВт каждый, включенных параллельно. Равномерное распределение выходной мощности между модулями обеспечивается с помощью отдельной шины синхронизации System BUS (серый кабель слева).

Защита от неправильного использования

Когда выбирают лабораторный блок питания, в первую очередь обращают внимание на цену и максимальное значение напряжения и тока. Но наличие качественной защиты - это тоже очень важно, так как позволяет защитить не только блок питания, но и подлюченное к нему оборудование. В этом разделе мы расскажем о типах защит, которыми оснащаются серийные лабораторные блоки питания и рассмотрим несколько сопутствующих моментов.

Защита от перегрузки по току (сокращённо OCP - Over Current Protection) должна мгновенно срабатывать при превышении выходным током заданного значения, что может произойти, например, при коротком замыкании выходных клемм блока питания. Такой тип защиты есть в большинстве хороших моделей. Но важно не только само наличие защиты, также важна скорость её срабатывания. В зависимости от реализации, защита от перегрузки по току может: полностью отключить выход блока питания от нагрузки, ограничить выходной ток заданным пороговым уровнем или перейти в режим стабилизации выходного тока (CC - Constant Current), сохранив то значение тока, которое было до перегрузки. В этом коротком видео показано как срабатывает защита маломощного лабораторного блока питания ITECH IT6720 при коротком замыкании его выходов.

Демонстрация срабатывания защиты от перегрузки по току при коротком замыкании.

Защита от перегрузки по напряжению (сокращённо OVP - Over Voltage Protection) срабатывает при превышении уровня напряжения на выходных клеммах блока питания заданного значения. Такая ситуация может возникать при работе на нагрузку с повышенным сопротивлением в режиме стабилизации тока. Или при попадании на клеммы лабораторного блока питания внешнего напряжения. Ещё одно применение этого типа защиты - это ограничение выходного напряжения блока питания на безопасном для подключенного оборудования уровне. Например, при питании цифровой схемы с напряжением 5 Вольт, есть смысл в настройках блока питания установить 5,5 Вольт в качестве порога срабатывания защиты.

Защита от перегрузки по мощности (сокращённо OPP - Over Power Protection) есть во всех моделях с автоматическим ограничением выходной мощности . Задача этой защиты - ограничить максимальную мощность, которую лабораторный блок питания отдаёт в нагрузку, для того, чтобы силовые компоненты блока питания работали в штатном режиме и не перегревались. Если при работе в режиме стабилизации выходного напряжения (CV - Constant Voltage) будет превышен ток потребления, то прибор автоматически перейдёт в режим стабилизации выходного тока (CC - Constant Current) и начнёт снижать напряжение на нагрузке.

Защита от перегрева (сокращённо OTP - Over Temperature Protection) срабатывает при повышенном нагреве силовых компонентов блока питания, находящихся внутри корпуса. В простых моделях используется один датчик температуры, который просто впаян в плату управления. Он отслеживает среднюю температуру внутри корпуса и не способен быстро реагировать на опасный нагрев силовых элементов. В хороших моделях используется несколько датчиков, расположенных прямо в точках максимального выделения тепла. Такая реализация обеспечивает гарантированную защиту прибора, даже при быстром локальном перегреве. Обычно в хороших моделях защита от перегрева работает совместно с вентиляторами охлаждения с изменяемой частотой вращения. Чем больше тепла выделяется внутри прибора, тем выше скорость вращения вентиляторов. Если внутренняя температура всё-таки приблизится к критической, то будет выдано предупреждение (звуковое и надпись на экране), а если произойдёт превышение, то лабораторный блок питания автоматически выключится.

Также в лабораторных блоках питания встречаются такие виды защиты: от смены полярности (реверса), от пониженного напряжения (UVP - Under Voltage Protection) и от аварийного отключения.

Форма выходного сигнала

Главная функция лабораторного блока питания в режиме стабилизации напряжения (CV) - это формирование заданного постоянного напряжения и его точное поддержание, даже при изменяющемся токе нагрузки. Аналогично, в режиме стабилизации тока (CC) блок питания должен подавать в нагрузку заданный постоянный ток и обеспечивать его точное поддержание даже при изменяющемся сопротивлении нагрузки.

Но в современных лабораторных и производственных условиях часто появляется необходимость в изменении выходного напряжения по определённому закону. Поэтому, некоторые модели хороших лабораторных блоков питания обеспечивают такую возможность. Этот режим называется: "Режим изменения выходного напряжения по списку заданных значений ". С его помощью можно изменять выходное напряжение по заданной программе, которая состоит из последовательности шагов. Для каждого шага задаётся уровень напряжения и его длительность. Этот режим позволяет испытывать оборудование, подавая на него неидеальные сигналы, максимально похожие на те, которые существуют в реальности: скачки и пульсации напряжения питания, кратковременные исчезновения напряжения, плавное нарастание и спад и т.д.

На этой фотографии показана одна из форм напряжения, которую легко можно реализовать с помощью режима изменения выходного напряжения по списку заданных значений (его также называют Режим Списка - List Mode). Фотография получена с помощью осциллографа, подключенного к клеммам блока питания IT6500 .

Напряжение на выходе лабораторного блока питания изменяется по сложному закону.

Пример работы режима изменения выходного напряжения по списку заданных значений (List Mode).

Но не все задачи можно решить с помощью лабораторного блока питания постоянного тока, даже если в нём есть режим работы по списку. Есть задачи, где необходимо формирование чисто синусоидального напряжения, причём с уровнем сотни вольт или синусоидального тока с уровнем десятки ампер. Для подобных задач выпускаются специализированные источники переменного напряжения и тока, такие как однофазная серия ITECH IT7300 или трёхфазная серия ITECH IT7600 .

При помощи таких приборов можно реализовывать много интересных решений, в основном в сфере проверки устойчивости оборудования при разных отклонениях в сети питания 220 В. В этом коротком видео, на примере модели IT7322, показано формирование переменного напряжения, амплитуда и частота которого изменяется по заданной программе. Форму выходного сигнала наблюдают с помощью осциллографа.

Формирование переменного напряжения с изменяющейся амплитудой и частотой.

Варианты управления: ручное и программное

Только ручное управление характерно для бюджетных серий, очень критичных к цене, например для эконом-серий ITECH IT6700 и Tektronix PWS2000 . Но большинство хороших лабораторных блоков питания средней и высокой ценовой категории поддерживают как ручное, так и программное управление.

Обычно, программное управление используют в двух случаях . Первый - это применение готовой компьютерной программы, которая поставляется вместе с прибором. На большом экране компьютера наглядно видно все настройки и параметры прибора, а это очень удобно. Кроме того, блок питания можно установить в производственном помещении, а управлять удалённо, со своего рабочего места. Это может быть полезно, если производственное помещение шумное, холодное или очень тёплое, содержит опасные для человека условия и т.д. При необходимости, даже можно организовать управление прибором через оптоволокно, что исключит любые электрические связи с оператором.

На этом рисунке показан скриншот главного окна программы IT9000, которая управляет работой лабораторного источника питания переменного напряжения и тока серии IT7300 . На одном экране размещаются все органы управления, а также подробная индикация текущего состояния прибора.

Главное окно программы удалённого управления прибором серии IT7300.

Нажмите на фотографию для увеличения изображения.

Второй случай, когда применяется программное управление - это включение лабораторных блоков питания в состав автоматизированных измерительных комплексов. Раньше для этой цели чаще всего использовали интерфейс IEEE-488.2 (его ещё называют GPIB, а в ГОСТ он назывался КОП - Канал Общего Пользования). Но в последние годы в системах промышленной автоматизации активно набирают популярность интерфейсы Ethernet (LAN) и USB, а устаревшие интерфейсы RS-232 и RS-485 используются всё реже. Для того, чтобы управлять прибором, придётся создавать собственные программы. Команды управления подробно описываются в руководствах по программированию, которые есть для каждой серии. Пример руководства по программированию для лабораторных блоков питания серии ITECH IT6500 смотрите . На этой фотографии показана задняя панель современного блока питания ITECH IT6412 , который стандартно оснащается тремя популярными интерфейсами: IEEE-488.2, Ethernet (LAN) и USB.

Три распространённых интерфейса программного управления приборами:

IEEE-488.2, LAN (Ethernet) и USB.

Типовые применения и популярные модели лабораторных блоков питания

Теперь, когда мы разобрались с основными критериями выбора лабораторных источников питания, давайте рассмотрим типичные задачи применения этих устройств и подходящие для этих задач модели приборов.

Универсальный лабораторный блок питания для широкого круга задач

Для большинства типовых задач, возникающих при разработке или ремонте электронной аппаратуры отлично подходит серия ITECH IT6900A (до 150 В, до 25 А, до 600 Вт), которая создавалась в качестве основного лабораторного блока питания, способного решать 90% всех вопросов:

Если нужен универсальный блок питания, но за минимальные деньги, то выбирайте эконом серию ITECH IT6700. В ней две модели: на 100 Вт и на 180 Вт. Нет программного управления, зато есть автоматическое ограничение выходной мощности, что не часто встречается в таком ценовом диапазоне:

Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…

Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.

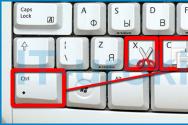

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение

Здесь я постараюсь максимально подробно - шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:

Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:

Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.

Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:

- Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

- Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)

- Перемычка PS ON на землю должна стоять.

- Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть...

Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6.

Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и "типа дроссель" L5

7.

Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8.

Меняем плохие: заменить С11, С12 (желательно на большую ёмкость С11 - 1000uF, C12 - 470uF)

9.

Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.

Смотрим на мою плату и повторяем:

10.

Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (... 2ю ногу), С26, J11 (...3ю ногу)

11.

Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем то J рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му. Собственно R37 тоже можно перерубить.

12. отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от "всех остальных": для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.

13.

Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.

14.

Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.

Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:

Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм 2 .

Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:

На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.

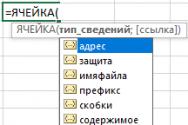

Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:

Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/R шунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.

Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.

Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.

Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:

Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно - без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.

В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.

Как видим, до нас тут кто-то уже побывал

В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.

Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.

|

|

В итоге получаем достаточно приличный прибор:

Следует отметить несколько моментов. Самое главное – это не забывать, что GND блока питания и выходной цепи не должны быть связаны , поэтому нужно исключить связь между корпусом и GND БП. Для удобства желательно вынести предохранитель, как на моём фото. Ну и постараться максимально восстановить недостающие элементы входного фильтра, их скорее всего нет вообще у исходника.

Вот ещё пара вариантов подобных приборов:

Слева 2х этажный корпус ATX с всемерялкой, а справа сильно переделанный старый AT корпус от компьютера.

Сделать блок питания своими руками имеет смысл не только увлеченному радиолюбителю. Самодельный блок электропитания (БП) создаст удобства и сэкономит немалую сумму также в следующих случаях:

- Для питания низковольтного электроинструмента, ради экономии ресурса дорогостоящей аккумуляторной батареи (АКБ);

- Для электрификации помещений особо опасных по степени поражения электротоком: подвалов, гаражей, сараев и т.п. При питании их переменным током большая его величина в низковольтной проводке способна создать помехи бытовой технике и электронике;

- В дизайне и творчестве для точной, безопасной и безотходной резки нагретым нихромом пенопласта, поролона, легкоплавких пластиков;

- В светодизайне – использование специальных БП позволит продлить жизнь светодиодной ленты и получить стабильные световые эффекты. Питание подводных осветителей , и пр. от бытовой электросети вообще недопустимо;

- Для зарядки телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков вдали от стабильных источников электропитания;

- Для электроакупунктуры;

- И многих других, не имеющих прямого отношения к электронике, целей.

Допустимые упрощения

Профессиональные БП рассчитываются на питание нагрузки любого рода, в т.ч. реактивной. В числе возможных потребителей – прецизионная аппаратура. Заданное напряжение профи-БП должен поддерживать с высочайшей точностью неопределенно долгое время, а его конструкция, защита и автоматика должны допускать эксплуатацию неквалифицированным персоналом в тяжелых условиях, напр. биологами для питания своих приборов в теплице или в экспедиции.

Любительский лабораторный блок питания свободен от этих ограничений и поэтому может быть существенно упрощен при сохранении достаточных для собственного употребления качественных показателей. Далее, путем также несложных усовершенствований, из него можно получить БП специального назначения. Чем мы сейчас и займемся.

Сокращения

- КЗ – короткое замыкание.

- ХХ – холостой ход, т.е. внезапное отключение нагрузки (потребителя) или обрыв в ее цепи.

- КСН – коэффициент стабилизации напряжения. Он равен отношению изменения входного напряжения (в % или разах) к такому же выходного при неизменном токе потребления. Напр. напряжение сети упало «по полной», с 245 до 185В. Относительно нормы в 220В это будет 27%. Если КСН БП равен 100, выходное напряжение изменится на 0,27%, что при его величине 12В даст дрейф в 0,033В. Для любительской практики более чем приемлемо.

- ИПН – источник нестабилизированного первичного напряжения. Это может быть трансформатор на железе с выпрямителем или импульсный инвертор напряжения сети (ИИН).

- ИИН – работают на повышенной (8-100 кГц) частоте, что позволяет использовать легкие компактные трансформаторы на феррите с обмотками из нескольких-нескольких десятков витков, но не лишены недостатков, см. ниже.

- РЭ – регулирующий элемент стабилизатора напряжения (СН). Поддерживает на выходе заданную его величину.

- ИОН – источник опорного напряжения. Задает эталонное его значение, по которому совместно с сигналами обратной связи ОС устройство управления УУ воздействует на РЭ.

- СНН – стабилизатор напряжения непрерывного действия; попросту – «аналоговый».

- ИСН – импульсный стабилизатор напряжения.

- ИБП – импульсный блок питания.

Примечание: как СНН, так и ИСН могут работать как от ИПН промышленной частоты с трансформатором на железе, так и от ИИН.

О компьютерных БП

ИБП компактны и экономичны. А в кладовке у многих валяется БП от старого компа, морально устаревший, но вполне исправный. Так нельзя ли приспособить импульсный блок питания от компьютера для любительских/рабочих целей? К сожалению, компьютерный ИБП достаточно высоко специализированное устройство и возможности его применения в быту/на работе весьма ограничены:

Использовать ИБП, переделанный из компьютерного, обычному любителю целесообразно, пожалуй, только для питания электроинструмента; об этом см. далее. Второй случай – если любитель занимается ремонтом ПК и/или созданием логических схем. Но тогда он уже знает, как для этого приспособить БП от компа:

- Нагрузить основные каналы +5В и +12В (красные и желтые провода) нихромовыми спиральками на 10-15% номинальной нагрузки;

- Зеленый провод мягкого запуска (слаботочной кнопкой на передней панели системника) pc on замкнуть на общий, т.е. на любой из черных проводов;

- Вкл/выкл производить механически, тумблером на задней панели БП;

- При механическом (железном) I/O «дежурка», т.е. независимое питание USB портов +5В будет также выключаться.

За дело!

Вследствие недостатков ИБП, плюс их принципиальная и схемотехническая сложность, мы только в конце рассмотрим пару таких, но простых и полезных, и поговорим о методике ремонта ИИН. Основная же часть материала посвящена СНН и ИПН с трансформаторами промышленной частоты. Они позволяют человеку, только-только взявшему в руки паяльник, построить БП весьма высокого качества. А имея его на хозяйстве, освоить технику «потоньше» будет легче.

ИПН

Сначала рассмотрим ИПН. Импульсные подробнее оставим до раздела о ремонте, но у них с «железными» есть общее: силовой трансформатор, выпрямитель и фильтр подавления пульсаций. В комплексе они могут быть реализованы различным образом сообразно назначению БП.

Поз. 1 на Рис. 1 – однополупериодный (1П) выпрямитель. Падение напряжения на диоде наименьшее, ок. 2В. Но пульсация выпрямленного напряжения – с частотой 50Гц и «рваная», т.е. с промежутками между импульсами, поэтому конденсатор фильтра пульсаций Сф должен быть в 4-6 раз большей емкости, чем в прочих схемах. Использование силового трансформатора Тр по мощности – 50%, т.к. выпрямляется всего 1 полуволна. По этой же причине в магнитопроводе Тр возникает перекос магнитного потока и сеть его «видит» не как активную нагрузку, а как индуктивность. Поэтому 1П выпрямители применяются только на малую мощность и там, где по-иному никак нельзя, напр. в ИИН на блокинг-генераторах и с демпферным диодом, см. далее.

Примечание: почему 2В, а не 0,7В, при которых открывается p-nпереход в кремнии? Причина – сквозной ток, о котором см. далее.

Поз. 2 – 2-полупериодный со средней точкой (2ПС). Потери на диодах такие же, как в пред. случае. Пульсация – 100 Гц сплошная, так что Сф нужен наименьший из возможных. Использование Тр – 100% Недостаток – удвоенный расход меди на вторичную обмотку. Во времена, когда выпрямители делали на лампах-кенотронах, это не имело значения, а теперь – определяющее. Поэтому 2ПС используют в низковольтных выпрямителях, преимущественно повышенной частоты с диодами Шоттки в ИБП, однако принципиальных ограничений по мощности 2ПС не имеют.

Поз. 3 – 2-полупериодный мостовой, 2ПМ. Потери на диодах – удвоенные по сравнению с поз. 1 и 2. Остальное – как у 2ПС, но меди на вторичку нужно почти вдвое меньше. Почти – потому что несколько витков приходится доматывать, чтобы компенсировать потери на паре «лишних» диодов. Наиболее употребительная схема на напряжение от 12В.

Поз. 3 – двухполярный. «Мост» изображен условно, как принято в принципиальных схемах (привыкайте!), и повернут на 90 градусов против часовой стрелки, но на самом деле это пара включенных разнополярно 2ПС, как ясно видно далее на рис. 6. Расход меди как у 2ПС, потери на диодах как у 2ПМ, остальное как у того и другого. Строится в основном для питания аналоговых устройств, требующих симметрии напряжения: Hi-Fi УМЗЧ, ЦАП/АЦП и др.

Поз. 4 – двухполярный по схеме параллельного удвоения. Дает без дополнительных мер повышенную симметрию напряжения, т.к. асимметрия вторичной обмотки исключена. Использование Тр 100%, пульсации 100 Гц, но рваные, поэтому Сф нужны удвоенной емкости. Потери на диодах примерно 2,7В за счет взаимного обмена сквозными токами, см. далее, и при мощности более 15-20 Вт резко возрастают. Строятся в основном как маломощные вспомогательные для независимого питания операционных усилителей (ОУ) и др. маломощных, но требовательных к качеству электропитания аналоговых узлов.

Как выбрать трансформатор?

В ИБП вся схема чаще всего четко привязана к типоразмеру (точнее – к объему и площади поперечного сечения Sс) трансформатора/трансформаторов, т.к. использование тонких процессов в феррите позволяет упростить схему при большей ее надежности. Здесь «как-нибудь по-своему» сводится к точному соблюдению рекомендаций разработчика.

Трансформатор на железе выбирают с учетом особенностей СНН, или сообразуются с ними при его расчете. Падение напряжения на РЭ Uрэ не надо брать менее 3В, иначе КСН резко упадет. При увеличении Uрэ КСН несколько возрастает, но гораздо быстрее растет рассеиваемая РЭ мощность. Поэтому Uрэ берут 4-6 В. К нему добавляем 2(4)В потерь на диодах и падение напряжения на вторичной обмотке Тр U2; для диапазона мощностей 30-100 Вт и напряжений 12-60 В берем его 2,5В. U2 возникает преимущественно не на омическом сопротивлении обмотки (оно у мощных трансформаторов вообще ничтожно мало), а вследствие потерь на перемагничивание сердечника и создание поля рассеивания. Попросту, часть энергии сети, «накачанной» первичной обмоткой в магнитопровод, улетучивается в мировое пространство, что и учитывает величина U2.

Итак, мы насчитали, допустим, для мостового выпрямителя, 4+4+2,5 = 10,5В лишку. Прибавляем его к требуемому выходному напряжению БП; пусть это будет 12В, и делим на 1,414, получим 22,5/1,414 = 15,9 или 16В, это будет наименьшее допустимое напряжение вторичной обмотки. Если Тр фабричный, из типового ряда берем 18В.

Теперь в дело идет ток вторички, который, естественно, равен максимальному току нагрузки. Пусть нам нужно 3А; умножаем на 18В, будет 54Вт. Мы получили габаритную мощность Тр, Pг, а паспортную P найдем, поделив Pг на КПД Тр η, зависящий от Pг:

- до 10Вт, η = 0,6.

- 10-20 Вт, η = 0,7.

- 20-40 Вт, η = 0,75.

- 40-60 Вт, η = 0,8.

- 60-80 Вт, η = 0,85.

- 80-120 Вт, η = 0,9.

- от 120 Вт, η = 0,95.

В нашем случае будет P = 54/0,8 = 67,5Вт, но такого типового значения нет, так что придется брать 80Вт. Для того, чтобы получить на выходе 12Вх3А = 36Вт. Паровоз, да и только. Впору научиться рассчитывать и мотать «трансы» самому. Тем более что в СССР были разработаны методики расчета трансформаторов на железе, позволяющие без потери надежности выжимать 600Вт из сердечника, который, при расчете по радиолюбительским справочникам, способен дать всего 250Вт. «Железный транс» вовсе не так туп, как кажется.

СНН

Выпрямленное напряжение нужно стабилизировать и, чаще всего, регулировать. Если нагрузка мощнее 30-40 Вт, необходима и защита от КЗ, иначе неисправность БП может вызвать аварию сети. Все это вместе делает СНН.

Простой опорный

Начинающему лучше сразу не лезть в большие мощности, а сделать для пробы простой высокостабильный СНН на 12в по схеме на Рис. 2. Его можно будет потом использовать как источник эталонного напряжения (точная его величина выставляется R5), для поверки приборов или как ИОН высококачественного СНН. Максимальный ток нагрузки этой схемы всего 40мА, но КСН на допотопном ГТ403 и таком же древнем К140УД1 более 1000, а при замене VT1 на кремниевый средней мощности и DA1 на любой из современных ОУ превысит 2000 и даже 2500. Ток нагрузки при этом также возрастет до 150-200 мА, что уже годится в дело.

0-30

Следующий этап – блок питания с регулировкой напряжения. Предыдущий выполнен по т. наз. компенсационной схеме сравнения, но переделать такой на большой ток сложно. Мы сделаем новый СНН на основе эмиттерного повторителя (ЭП), в котором РЭ и УУ совмещены всего в 1-м транзисторе. КСН выйдет где-то 80-150, но любителю этого хватит. Зато СНН на ЭП позволяет без особых ухищрений получить выходной ток до 10А и более, сколько отдаст Тр и выдержит РЭ.

Схема простого БП на 0-30В приведена на поз. 1 Рис. 3. ИПН для него – готовый трансформатор типа ТПП или ТС на 40-60 Вт со вторичной обмоткой на 2х24В. Выпрямитель типа 2ПС на диодах на 3-5А и более (КД202, КД213, Д242 и т.п.). VT1 устанавливается на радиатор площадью от 50 кв. см; очень хорошо подойдет старый от процессора ПК. При таких условиях этот СНН не боится КЗ, только VT1 и Тр греться будут, так что для защиты хватит предохранителя на 0,5А в цепи первичной обмотки Тр.

Поз. 2 показывает, насколько удобен для любителя СНН на ЭП: там схема БП на 5А с регулировкой от 12 до 36 В. Этот БП может отдать в нагрузку и 10А, если найдется Тр на 400Вт 36В. Первая его особенность – интегральный СНН К142ЕН8 (предпочтительно с индексом Б) выступает в необычной роли УУ: к его собственным 12В на выходе добавляется, частично или полностью, все 24В, напряжение от ИОН на R1, R2, VD5,VD6. Емкости С2 и С3 предотвращают возбуждение на ВЧ DA1, работающей в необычном режиме.

Следующий момент – устройство защиты (УЗ) от КЗ на R3, VT2, R4. Если падение напряжения на R4 превысит примерно 0,7В, VT2 откроется, замкнет на общий провод базовую цепь VT1, он закроется и отключит нагрузку от напряжения. R3 нужен, чтобы экстраток при срабатывании УЗ не вывел из строя DA1. Увеличивать его номинал не надо, т.к. при срабатывании УЗ нужно надежно запереть VT1.

И последнее – кажущаяся избыточной емкость конденсатора выходного фильтра С4. В данном случае это безопасно, т.к. максимальный ток коллектора VT1 в 25А обеспечивает его заряд при включении. Но зато данный СНН может в течение 50-70 мс отдать в нагрузку ток до 30А, так что этот простой блок питания пригоден для питания низковольтного электроинструмента: его пусковой ток не превышает такого значения. Нужно только сделать (хотя бы из оргстекла) контактную колодку-башмак с кабелем, надеваемую на пятку рукояти, и пусть «акумыч» отдыхает и бережет ресурс до выезда.

Об охлаждении

Допустим, в данной схеме на выходе 12В при максимуме в 5А. Это всего лишь средняя мощность электролобзика, но, в отличие от дрели или шуруповерта, он берет ее постоянно. На С1 держится около 45В, т.е. на РЭ VT1 остается где-то 33В при токе 5А. Рассеиваемая мощность – более 150Вт, даже более 160, если учесть, что VD1-VD4 тоже надо охлаждать. Отсюда ясно, что любой мощный регулируемый БП должен быть снабжен весьма эффективной системой охлаждения.

Ребристый/игольчатый радиатор на естественной конвекции проблемы не решает: расчет показывает, что нужна рассевающая поверхность от 2000 кв. см. и толщина тела радиатора (пластины, от которой отходят ребра или иглы) от 16 мм. Заполучить столько алюминия в фасонном изделии в собственность для любителя было и остается мечтой в хрустальном замке. Процессорный кулер с обдувом также не годится, он рассчитан на меньшую мощность.

Один из вариантов для домашнего мастера – алюминиевая пластина толщиной от 6 мм и размерами от 150х250 мм с насверленными по радиусам от места установки охлаждаемого элемента в шахматном порядке отверстиями увеличивающегося диаметра. Она же послужит задней стенкой корпуса БП, как на Рис. 4.

Непременное условие эффективности такого охладителя – пусть слабый, но непрерывный ток воздуха сквозь перфорацию снаружи внутрь. Для этого в корпусе (желательно вверху) устанавливают маломощный вытяжной вентилятор. Подойдет компьютерный диаметром от 76 мм, напр. доп. кулер HDD или видеокарты. Его подключают к выводам 2 и 8 DA1, там всегда 12В.

Примечание: вообще-то радикальный способ побороть эту проблему – вторичная обмотка Тр с отводами на 18, 27 и 36В. Первичное напряжение переключают смотря по тому, какой инструмент в работе.

И все-таки ИБП

Описанный БП для мастерской хорош и весьма надежен, но таскать его с собой на выезд тяжко. Вот тут и придется впору компьютерный БП: к большинству его недостатков электроинструмент нечувствителен. Некоторая доработка сводится чаще всего к установке выходного (ближайшего к нагрузке) электролитического конденсатора большой емкости с целью, описанной выше. Рецептов переделки компьютерных БП под электроинструмент (преимущественно шуруповерты, как не очень мощные, но очень полезные) в рунете известно немало, один из способов показан в ролике ниже, для инструмента на 12В.

Видео: БП 12В из компьютерного

С инструментами на 18В еще проще: при той же мощности они потребляют меньший ток. Здесь может пригодится куда более доступное устройство зажигания (балласт) от лампы-экономки на 40 и более Вт; его можно целиком поместить в корпус от негодной АКБ, и снаружи останется только кабель с сетевой вилкой. Как из балласта от сгоревшей экономки сделать блок питания для шуруповерта на 18В, см. следующее видео.

Видео: БП 18В для шуруповерта

Высокий класс

Но вернемся к СНН на ЭП, их возможности далеко еще не исчерпаны. На Рис. 5 – двухполярный мощный блок питания с регулировкой 0-30 В, пригодный для Hi-Fi звуковой аппаратуры и прочих привередливых потребителей. Установка выходного напряжения производится одной ручкой (R8), а симметрия каналов поддерживается автоматически при любой его величине и любом токе нагрузки. Педант-формалист при виде этой схемы, возможно, поседеет на глазах, но у автора такой БП исправно работает уже около 30 лет.

Главным камнем преткновения при его создании было δr = δu/δi, где δu и δi – малые мгновенные приращения напряжения и тока соответственно. Для разработки и наладки высококлассной аппаратуры нужно, чтобы δr не превышало 0,05-0,07 Ом. Попросту, δr определяет способность БП мгновенно реагировать на броски тока потребления.

У СНН на ЭП δr равно таковому ИОН, т.е. стабилитрона, деленному на коэффициент передачи тока β РЭ. Но у мощных транзисторов β на большом коллекторном токе сильно падает, а δr стабилитрона составляет от единиц до десятков Ом. Здесь же, чтобы компенсировать падение напряжения на РЭ и уменьшить температурный дрейф выходного напряжения, пришлось набрать их целую цепочку пополам с диодами: VD8-VD10. Поэтому опорное напряжение с ИОН снимается через дополнительный ЭП на VT1, его β умножается на β РЭ.

Следующая фишка данной конструкции – защита от КЗ. Простейшая, описанная выше, в двухполярную схему никак не вписывается, поэтому задача защиты решена по принципу «против лома нет приема»: защитного модуля как такового нет, но есть избыточность параметров мощных элементов – КТ825 и КТ827 на 25А и КД2997А на 30А. Т2 такой ток дать не способен, а пока он разогреется, успеют сгореть FU1 и/или FU2.

Примечание: делать индикацию перегорания предохранителей на миниатюрных лампах накаливания не обязательно. Просто тогда светодиоды были еще довольно дефицитны, а СМок в загашнике насчитывалось несколько горстей.

Осталось уберечь РЭ от экстратоков разряда фильтра пульсаций С3, С4 при КЗ. Для этого они включены через ограничительные резисторы малого сопротивления. При этом в схеме могут возникнуть пульсации с периодом, равным постоянной времени R(3,4)C(3,4). Их предотвращают С5, С6 меньшей емкости. Их экстратоки для РЭ уже не опасны: заряд стечет быстрее, чем кристаллы мощнющих КТ825/827 разогреются.

Симметрию выхода обеспечивает ОУ DA1. РЭ минусового канала VT2 открывается током через R6. Как только минус выхода по модулю превзойдет плюс, он приоткроет VT3, а тот подзакроет VT2 и абсолютные величины выходных напряжений сравняются. Оперативный контроль за симметрией выхода осуществляется по стрелочному прибору с нулем посередине шкалы P1 (на врезке – его внешний вид), а регулировка при необходимости – R11.

Последняя изюминка – выходной фильтр С9-С12, L1, L2. Такое его построение необходимо для поглощения возможных ВЧ наводок от нагрузки, чтобы не ломать голову: опытный образец глючит или БП «заколбасило». С одними электролитическими конденсаторами, зашунтированными керамикой, тут полной определенности нет, мешает большая собственная индуктивность «электролитов». А дроссели L1, L2 разделяют «отдачу» нагрузки по спектру, и – каждому свое.

Этот БП в отличие от предыдущих требует некоторой наладки:

- Подключают нагрузку на 1-2 А при 30В;

- R8 ставят на максимум, в крайнее верхнее по схеме положение;

- С помощью эталонного вольтметра (сейчас подойдет любой цифровой мультиметр) и R11 выставляют равные по абсолютной величине напряжения каналов. Может быть, если ОУ без возможности балансировки, придется подобрать R10 или R12;

- Подстроечником R14 выставляют P1 точно на ноль.

О ремонте БП

БП выходят из строя чаще других электронных устройств: они принимают на себя первый удар бросков сети, им много чего достается и от нагрузки. Даже если вы не намерены делать свой БП, ИБП найдется, кроме компа, в микроволновке, стиралке и др. бытовой технике. Умение диагностировать БП и знание основ электробезопасности даст возможность если не устранить неисправность самому, то уж со знанием дела поторговаться о цене с ремонтниками. Поэтому посмотрим, как производится диагностика и ремонт БП, особенно с ИИН, т.к. свыше 80% отказов приходится на их долю.

Насыщение и сквозняк

Прежде всего – о некоторых эффектах, без понимания которых работать с ИБП нельзя. Первый из них – насыщение ферромагнетиков. Они не способны принять в себя энергии более определенной величины, зависящей от свойств материала. На железе любители с насыщением сталкиваются редко, его можно намагнитить до нескольких Тл (Тесла, единица измерения магнитной индукции). При расчете железных трансформаторов индукцию берут 0,7-1,7 Тл. Ферриты выдерживают только 0,15-0,35 Тл, их петля гистерезиса «прямоугольнее», и работают на повышенных частотах, так что вероятность «заскочить в насыщение» у них на порядки выше.

Если магнитопровод насытился, индукция в нем более не растет и ЭДС вторичных обмоток пропадает, хоть бы первичка уже плавилась (помните школьную физику?). Теперь выключим первичный ток. Магнитное поле в магнитомягких материалах (магнитожесткие – это постоянные магниты) не может существовать стационарно, как электрический заряд или вода в баке. Оно начнет рассеиваться, индукция падать, и во всех обмотках наведется ЭДС противоположной относительно исходной полярности. Этот эффект достаточно широко используется в ИИН.

В отличие от насыщения, сквозной ток в полупроводниковых приборах (попросту – сквозняк) явление безусловно вредное. Он возникает вследствие формирования/рассасывания объемных зарядов в p и n областях; у биполярных транзисторов – преимущественно в базе. Полевые транзисторы и диоды Шоттки от сквозняка практически свободны.

Напр., при подаче/снятии напряжения на диод он, пока заряды не соберутся/рассосутся, проводит ток в обеих направлениях. Именно поэтому потери напряжения на диодах в выпрямителях больше 0,7В: в момент переключения часть заряда фильтрового конденсатора успевает стечь через обмотку. В выпрямителе с параллельным удвоением сквозняк стекает сразу через оба диода.

Сквозняк транзисторов вызывает выброс напряжения на коллекторе, способный испортить прибор или, если подключена нагрузка, сквозным экстратоком повредить ее. Но и без того транзисторный сквозняк увеличивает динамические потери энергии, как и диодный, и уменьшает КПД устройства. Мощные полевые транзисторы ему почти не подвержены, т.к. не накапливают заряд в базе за ее отсутствием, и поэтому переключаются очень быстро и плавно. «Почти», потому что их цепи исток-затвор защищены от обратного напряжения диодами Шоттки, которые чуточку, но сквозят.

Типы ИНН

ИБП ведут свою родословную от блокинг-генератора, поз. 1 на Рис. 6. При включении Uвх VT1 приоткрыт током через Rб, по обмотке Wк течет ток. Мгновенно вырасти до предела он не может (снова вспоминаем школьную физику), в базовой Wб и обмотке нагрузки Wн наводится ЭДС. С Wб она через Сб форсирует отпирание VT1. По Wн ток пока не течет, не пускает VD1.

Когда магнитопровод насытится, токи в Wб и Wн прекращаются. Затем за счет диссипации (рассасывания) энергии индукция падает, в обмотках наводится ЭДС противоположной полярности, и обратное напряжение Wб мгновенно запирает (блокирует) VT1, спасая его от перегрева и теплового пробоя. Поэтому такая схема и названа блокинг-генератором, или просто блокингом. Rк и Ск отсекают ВЧ помехи, которых блокинг дает хоть отбавляй. Теперь с Wн можно снять некоторую полезную мощность, но только через выпрямитель 1П. Эта фаза продолжается, пока Сб не перезарядится полностью или пока не иссякнет запасенная магнитная энергия.

Мощность эта, впрочем, невелика, до 10Вт. Если попробовать взять больше, VT1 сгорит от сильнейшего сквозняка, прежде чем заблокируется. Поскольку Тр насыщается, КПД блокинга никуда не годится: более половины запасенной в магнитопроводе энергии улетает греть иные миры. Правда, за счет того же насыщения блокинг до некоторой степени стабилизирует длительность и амплитуду своих импульсов, а схема его очень проста. Поэтому ИНН на основе блокинга часто применяют в дешевых телефонных зарядках.

Примечание: величина Сб во многом, но не полностью, как пишут в любительских справочниках, определяет период повторения импульсов. Величина его емкости должна быть увязана со свойствами и размерами магнитопровода и быстродействием транзистора.

Блокинг в свое время породил строчную развертку телевизоров с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ), а она – ИНН с демпферным диодом, поз. 2. Здесь УУ по сигналам от Wб и цепи обратной связи ЦОС принудительно открывает/запирает VT1 прежде чем Тр насытится. При запертом VT1 обратный ток Wк замыкается через тот самый демпферный диод VD1. Это рабочая фаза: уже большая, чем в блокинге, часть энергии снимается в нагрузку. Большая потому, что при полном насыщении вся лишняя энергия улетает, а здесь этого лишку мало. Таким путем удается снимать мощность до нескольких десятков Вт. Однако, поскольку УУ не может сработать, пока Тр не подошел к насыщению, транзистор сквозит все-таки сильно, динамические потери велики и КПД схемы оставляет желать много большего.

ИИН с демпфером до сих пор живы в телевизорах и дисплеях с ЭЛТ, поскольку в них ИИН и выход строчной развертки совмещены: мощный транзистор и Тр общие. Это намного сокращает издержки производства. Но, откровенно говоря, ИИН с демпфером принципиально чахлый: транзистор и трансформатор вынуждены все время работать на грани аварии. Инженеры, сумевшие довести эту схему до приемлемой надежности, заслуживают глубочайшего уважения, но совать туда паяльник никому, кроме мастеров, прошедших профессиональную подготовку и обладающих соответствующим опытом, настоятельно не рекомендуется.

Двухтактный ИНН с отдельным трансформатором обратной связи применяется наиболее широко, т.к. обладает наилучшими качественными показателями и надежностью. Впрочем, по части ВЧ помех и он страшно грешит по сравнению с БП «аналоговыми» (с трансформаторами на железе и СНН). В настоящее время эта схема существует во множестве модификаций; мощные биполярные транзисторы в ней почти начисто вытеснены полевыми, управляемыми спец. ИМС, но принцип действия остается неизменным. Его иллюстрирует исходная схема, поз. 3.

Устройство ограничения (УО) ограничивает ток заряда емкостей входного фильтра Сфвх1(2). Их большая величина – непременное условие работы устройства, т.к. за один рабочий цикл из них отбирается малая доля запасенной энергии. Грубо говоря, они играют роль водонапорного бака или воздушного ресивера. При заряде «накоротко» экстраток заряда может превышать 100А на время до 100 мс. Rc1 и Rc2 сопротивлением порядка МОм нужны для симметрирования напряжения фильтра, т.к. малейший разбаланс его плеч недопустим.

Когда Сфвх1(2) зарядятся, устройство запуска УЗ формирует запускающий импульс, открывающий одно из плеч (какое – все равно) инвертора VT1 VT2. По обмотке Wк большого силового трансформатора Тр2 течет ток и магнитная энергия из его сердечника через обмотку Wн почти полностью уходит на выпрямление и в нагрузку.

Небольшая часть энергии Тр2, определяемая величиной Rогр, снимается с обмотки Wос1 и подается на обмотку Wос2 маленького базового трансформатора обратной связи Тр1. Он быстро насыщается, открытое плечо закрывается и за счет диссипации в Тр2 открывается ранее закрытое, как описано для блокинга, и цикл повторяется.

В сущности, двухтактный ИИН – 2 блокинга, «пихающих» друг друга. Поскольку мощный Тр2 не насыщается, сквозняк VT1 VT2 невелик, полностью «тонет» в магнитопроводе Тр2 и в конечном итоге уходит в нагрузку. Поэтому двухтактный ИИН может быть построен на мощность до нескольких кВт.

Хуже, если он окажется в режиме ХХ. Тогда за полуцикл Тр2 успеет насытиться и сильнейший сквозняк сожжет сразу оба VT1 и VT2. Впрочем, сейчас есть в продаже силовые ферриты на индукцию до 0,6 Тл, но они дороги и от случайного перемагничивания деградируют. Разрабатываются ферриты более чем на 1 Тл, но, чтобы ИИН достигли «железной» надежности, надо хотя бы 2,5 Тл.

Методика диагностирования

При поиске неисправностей в «аналоговом» БП, если он «тупо молчит», проверяют сначала предохранители, затем защиту, РЭ и ИОН, если в нем есть транзисторы. Звонятся нормально – идем дальше поэлементно, как описано ниже.

В ИИН, если он «заводится» и тут же «глохнет», проверяют сначала УО. Ток в нем ограничивает мощный резистор малого сопротивления, затем шунтируемый оптотиристором. Если «резик» видимо подгорел, меняют его и оптрон. Прочие элементы УО выходят из строя крайне редко.

Если ИИН «молчит, как рыба об лед», диагностику начинают тоже с УО (может, «резик» совсем сгорел). Затем – УЗ. В дешевых моделях в них используются транзисторы в режиме лавинного пробоя, что далеко не весьма надежно.

Следующий этап, в любых БП – электролиты. Разрушение корпуса и вытекание электролита встречаются далеко не так часто, как пишут в рунете, но потеря емкости случается гораздо чаще, чем выход из строя активных элементов. Проверяют электролитические конденсаторы мультиметром с возможностью измерения емкости. Ниже номинала на 20% и более – опускаем «дохляка» в отстой и ставим новый, хороший.

Затем – активные элементы. Как прозванивать диоды и транзисторы вы, наверное, знаете. Но тут есть 2 каверзы. Первая – если диод Шоттки или стабилитрон звонится тестером с батарейкой на 12В, то прибор может показать пробой, хотя диод вполне исправен. Эти компоненты лучше звонить стрелочным прибором с батарейкой на 1,5-3 В.

Вторая – мощные полевики. Выше (обратили внимание?) сказано, что их И-З защищены диодами. Поэтому мощные полевые транзисторы звонятся вроде бы как исправные биполярные даже негодными, если канал «выгорел» (деградировал) не полностью.

Тут единственный доступный дома способ – замена на заведомо исправные, причем обоих сразу. Если в схеме остался горелый, он немедленно потянет за собой новый исправный. Электронщики шутят, мол, мощные полевики жить друг без друга не могут. Еще проф. шуточка – «замена гей-пары». Это к тому, что транзисторы плеч ИИН должны быть строго однотипными.

Наконец, пленочные и керамические конденсаторы. Для них характерны внутренние обрывы (находятся тем же тестером с проверкой «кондюков») и утечка или пробой под напряжением. Чтобы их «выловить», нужно собрать простенькую схемку по Рис. 7. Пошагово проверка электрических конденсаторов на пробой и утечку осуществляется так:

- Ставим на тестере, никуда его не подключая, наименьший предел измерения постоянного напряжения (чаще всего – 0,2В или 200мВ), засекаем и записываем собственную погрешность прибора;

- Включаем предел измерения 20В;

- Подключаем подозрительный конденсатор в точки 3-4, тестер к 5-6, а на 1-2 подаем постоянное напряжение 24-48 В;

- Переключаем пределы напряжения мультиметра вниз вплоть до наименьшего;

- Если на любом тестер показал хоть что-то, кроме 0000.00 (на самом малом – что-то, кроме собственной погрешности), проверяемый конденсатор не годен.

На этом методическая часть диагностики заканчивается и начинается творческая, где все инструкции – собственные знания, опыт и соображение.

Пара импульсников

ИБП статья особая, вследствие их сложности и схемного разнообразия. Здесь мы, для начала, рассмотрим пару образцов на широтно-импульсной модуляции (ШИМ), позволяющей получить наилучшее качество ИБП. Схем на ШИМ в рунете много, но не так страшен ШИМ, как его малюют…

Для светодизайна

Просто зажечь светодиодную ленту можно от любого описанного выше БП, кроме того, что на Рис. 1, выставив требуемое напряжение. Хорошо подойдет СНН с поз. 1 Рис. 3, таких несложно сделать 3, для каналов R, G и B. Но долговечность и стабильность свечения светодиодов зависят не от приложенного к ним напряжения, а от протекающего через них тока. Поэтому хороший блок питания для светодиодной ленты должен включать в себя стабилизатор тока нагрузки; по-технически – источник стабильного тока (ИСТ).

Одна из схем стабилизации тока светоленты, доступная для повторения любителями, приведена на Рис. 8. Собрана она на интегральном таймере 555 (отечественный аналог – К1006ВИ1). Обеспечивает стабильный ток ленты от БП напряжением 9-15 В. Величина стабильного тока определяется по формуле I = 1/(2R6); в данном случае – 0,7А. Мощный транзистор VT3 – обязательно полевой, от сквозняка из-за заряда базы биполярного ШИМ просто не сформируется. Дроссель L1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ K20x4x6 жгутом 5хПЭ 0,2 мм. К-во витков – 50. Диоды VD1 ,VD2 – любые кремниевые ВЧ (КД104, КД106); VT1 и VT2 – КТ3107 или аналоги. С КТ361 и т.п. диапазоны входного напряжения и регулировки яркости уменьшатся.

Работает схема так: вначале времязадающая емкость С1 заряжается по цепи R1VD1 и разряжается через VD2R3VT2, открытый, т.е. находящийся в режиме насыщения, через R1R5. Таймер генерирует последовательность импульсов с максимальной частотой; точнее – с минимальной скважностью. Безинерционный ключ VT3 формирует мощные импульсы, а его обвязка VD3C4C3L1 сглаживает их до постоянного тока.

Примечание: скважность серии импульсов есть отношение периода их следования к длительности импульса. Если, напр., длительность импульса 10 мкс, а промежуток между ними 100 мкс, то скважность будет 11.

Ток в нагрузке нарастает, и падение напряжения на R6 приоткрывает VT1, т.е. переводит его из режима отсечки (запирания) в активный (усилительный). Это создает цепь утечки тока базы VT2 R2VT1+Uпит и VT2 также переходит в активный режим. Ток разряда С1 уменьшается, время разряда увеличивается, скважность серии растет и среднее значение тока падает до нормы, заданной R6. В этом и есть суть ШИМ. На минимуме тока, т.е. при максимальной скважности, С1 разряжается по цепи VD2-R4-внутренний ключ таймера.

В оригинальной конструкции возможность оперативной регулировки тока и, соответственно, яркости свечения, не предусмотрена; потенциометров на 0,68 Ом не бывает. Проще всего регулировать яркость, включив после наладки в разрыв между R3 и эмиттером VT2 потенциометр R* на 3,3-10 кОм, выделено коричневым. Передвигая его движок вниз по схеме, увеличим время разряда С4, скважность и уменьшим ток. Другой способ – шунтировать базовый переход VT2, включив потенциометр примерно на 1 МОм в точки а и б (выделено красным), менее предпочтителен, т.к. регулировка получится более глубокой, но грубой и острой.

К сожалению, для налаживания этого полезного не только для светолент ИСТ нужен осциллограф:

- Подают на схему минимальное +Uпит.

- Подбором R1(импульс) и R3 (пауза) добиваются скважности 2, т.е. длительность импульса должна быть равна длительности паузы. Давать скважность меньше 2 нельзя!

- Подают максимальное +Uпит.

- Подбором R4 добиваются номинальной величины стабильного тока.

Для зарядки

На Рис. 9 – схема простейшего ИСН с ШИМ, пригодного для зарядки телефона, смартфона, планшета (ноутбук, к сожалению, не потянет) от самодельной солнечной батареи, ветрогенератора, мотоциклетного или автомобильного аккумулятора, магнето фонарика-«жучка» и др. маломощных нестабильных случайных источников электропитания. См. на схеме диапазон входных напряжений, там не ошибка. Этот ИСН и в самом деле способен выдавать на выход напряжение, большее входного. Как и в предыдущем, здесь наличествует эффект перемены полярности выхода относительно входа, это вообще фирменная фишка схем с ШИМ. Будем надеяться, что, прочитав внимательно предыдущее, вы в работе этой крохотульки разберетесь сами.

Попутно о заряде и зарядках

Заряд аккумуляторов весьма сложный и тонкий физико-химический процесс, нарушение которого в разы и десятки раз снижает их ресурс, т.е. к-во циклов заряд-разряд. Зарядное устройство должно по очень малым изменениям напряжения АКБ вычислять, сколько принято энергии и регулировать соответственно ток заряда по определенному закону. Поэтому зарядное устройство отнюдь и отнюдь не БП и заряжать от обычных БП можно только АКБ в устройствах со встроенным контроллером заряда: телефонах, смартфонах, планшетах, отдельных моделях цифровых фотокамер. А зарядка, которая зарядное устройство – предмет отдельного разговора.

Вопрос-ремонт.ру сказал(а):

Искрить от выпрямителя будет, но, возможно, ничего страшного. Дело в т. наз. дифференциальном выходном сопротивлении источника питания. У щелочных аккумуляторов оно порядка мОм (миллиом), у кислотных еще меньше. У транса с мостом без сглаживания – десятые и сотые доли Ом, т. е. прим. в 100 – 10 раз больше. А пусковой ток коллекторного мотора постоянного тока может быть больше рабочего раз в 6-7 и даже в 20. У вашего, скорее всего, ближе к последнему – быстро разгоняющиеся моторы компактнее и экономичнее, а огромная перегрузочная способность аккумуляторов позволяет давать движку тока, сколько съест на разгон. Транс с выпрямителем столько мгновенного тока не дадут, и двигатель разгоняется медленнее, чем на то рассчитан, и с большим скольжением якоря. От этого, от большого скольжения, и возникает искра, и в работе потом держится за счет самоиндукции в обмотках.

Что тут можно посоветовать? Первое: приглядитесь внимательнее – как искрит? Смотреть нужно в работе, под нагрузкой, т.е. во время распиловки.

Если искорки пляшут в отдельных местах под щетками – ничего страшного. У меня мощная конаковская дрель от рождения так искрит, и хоть бы хны. За 24 года один раз менял щетки, мыл спиртом и полировал коллектор – всего-то. Если вы подключали инструмент на 18 В к выходу 24 В, то небольшое искрение это нормально. Отмотать обмотку или погасить избыток напряжения чем-то вроде сварочного реостата (резистор прим. 0,2 Ом на мощность рассеяния от 200 Вт), чтобы в работе на моторе было номинальное напряжение и, скорее всего, искра уйдет. Если же подключали к 12 В, надеясь, что после выпрямления будет 18, то зря – выпрямленное напряжение под нагрузкой сильно садится. А коллекторному электромотору, между прочим, все равно, постоянным он током питается или переменным.